Diogo Alves, el Asesino del Acueducto

Los primeros rumores de crimen llegaron en silencio. Pequeños robos, una agresión aquí, un atraco allá, nada que despertara las sospechas de la distraída guardia de la ciudad. Pero no fue suficiente. La necesidad creciente de más, la constante presión de sus deudas y deseos, empujaron a Diogo al borde. Fue en el acueducto, esa gran serpiente de piedra que serpenteaba por la ciudad, donde comenzó su verdadera locura.

TALES

Writen by Nelson Viegas

5/8/20245 min leer

A comienzos del siglo XVIII, Lisboa era una ciudad atormentada por sombras, donde las calles empedradas resonaban con los susurros de aquellos que vivían con miedo. Era una época en que la grandeza de la ciudad, construida sobre la riqueza del Brasil, contrastaba con la creciente desesperación de sus habitantes más pobres. Entre ellos había un hombre cuyo nombre se grabaría en los anales de la infamia: Diogo Alves, conocido por todos como o Pancadas, el loco, el carnicero del acueducto.

Diogo Alves llegó a Lisboa siendo un niño de diez años, proveniente de la sombría Galicia. Nacido como Diego Álvarez, hijo de campesinos pobres, había cruzado las montañas en busca de una vida mejor, una donde los fríos vientos de su tierra natal no lo azotaran tan cruelmente. Lisboa, una ciudad de promesas, se erguía ante él, con los brazos abiertos, brillando con el oro del imperio. El gran acueducto que se extendía por el valle de Alcántara resplandecía bajo la luz del sol, un símbolo de progreso, riqueza y poder. Pero para Diogo, se convertiría en un escenario de asesinato.

En esos primeros días, trabajaba como sirviente en las grandes casas de la nobleza. Su diligencia y hambre de aprobación le ganaron favores, y pronto ascendió en las filas, convirtiéndose primero en ayudante de cochero y luego en cochero. Pero debajo de la superficie de este ambicioso sirviente se ocultaban impulsos más oscuros. La ciudad que le había prometido riqueza y seguridad, en cambio, le ofrecía veneno, goteando lentamente en su alma. No pasó mucho tiempo antes de que cayera en las garras del juego, la bebida y las mujeres, una en particular: Gertrudes María, conocida como Parreirinha.

Gertrudes no era una mujer común. Viuda con hijos, su belleza había desvanecido hacía tiempo, pero su astucia era tan afilada como una hoja. Reconoció en Diogo la misma hambre que la impulsaba, y pronto el joven quedó irremediablemente atrapado, esclavo de sus caprichos. Gastaba sus escasos ingresos en bebidas y regalos, desesperado por demostrarle su valía. Pero el amor, en su forma más retorcida, exige sacrificios. Y Diogo, bajo el control de Gertrudes, estaba dispuesto a hacerlos.

Los primeros rumores de crimen llegaron en silencio. Pequeños robos, una agresión aquí, un atraco allá, nada que despertara las sospechas de la distraída guardia de la ciudad. Pero no fue suficiente. La necesidad creciente de más, la constante presión de sus deudas y deseos, empujaron a Diogo al borde. Fue en el acueducto, esa gran serpiente de piedra que serpenteaba por la ciudad, donde comenzó su verdadera locura.

El acueducto era una maravilla de la ingeniería, pero también un lugar de peligro, con alturas vertiginosas y largos tramos solitarios donde los viajeros podían ser fácilmente aislados. Diogo lo conocía bien. Lo había cruzado muchas veces, sus ojos atentos a los pasos de mercaderes y campesinos por igual. Observaba cómo pasaban, con sus bolsas de monedas tintineando, sus pasos apresurados, sin ser conscientes del destino que les esperaba. Diogo tenía un plan.

Bajo la protección de la oscuridad, robó un juego de llaves de un guardia descuidado en la Mãe d'Água. Las llaves le dieron acceso a una cámara oculta dentro del acueducto, un lugar desde el cual podía atacar sin ser visto. Y así, una noche, mientras la ciudad dormía, Diogo Alves se convirtió en el asesino del acueducto.

El primer hombre que mató fue un mercader, un simple vendedor de bienes que había permanecido demasiado tarde en el mercado. Diogo se acercó por detrás, con su cuchillo frío y afilado. "¡Alto! Tu bolsa o tu vida", gruñó, presionando la hoja contra la espalda del hombre. Pero el mercader, sintiendo la desesperación de su atacante, se dio vuelta, y en ese momento lo reconoció. "¡Ah! ¡El hombre de la Parreirinha!", gritó, sellando su destino. Diogo, en pánico al ser identificado, apuñaló al hombre en el pecho, hundiendo profundamente la hoja. Con un empujón brutal, lanzó al mercader por el borde del acueducto. Cayó sesenta y cinco metros, su cuerpo retorciéndose en el aire antes de estrellarse contra las piedras abajo.

A partir de esa noche, los asesinatos de Diogo se convirtieron en una rutina macabra. Sus víctimas—mercaderes, campesinos y viajeros—caían del acueducto con aterradora regularidad. Algunos susurraban que el acueducto estaba maldito, que los espíritus de los muertos llamaban a otros para unirse a ellos. Pero la verdad era mucho más oscura. Diogo disfrutaba de la facilidad con la que la gente de la ciudad descartaba las muertes como suicidios o accidentes. Su corazón, antes cargado de pobreza y vergüenza, se volvió frío y cruel. El acueducto se había convertido en su dominio, y quienes lo cruzaban, en su presa.

No pasó mucho tiempo antes de que los crímenes de Diogo se extendieran más allá del acueducto. Con Gertrudes a su lado, formó una banda de ladrones y asesinos, cuya lealtad estaba atada por sangre y miedo. Juntos, aterrorizaban la ciudad, robando las casas de los ricos e infundiendo terror en los corazones de aquellos que se atrevían a resistirse. Entre sus seguidores había hombres como Beiço Rachado, João das Pedras y Pé de Dança—nombres susurrados con temor en las tabernas de la ciudad baja.

Pero fue la masacre en la casa del Dr. Pedro de Andrade lo que los llevaría a su perdición. Atraídos por la promesa de riqueza, Diogo y su banda asaltaron la casa, masacrando a la familia del doctor a sangre fría. El crimen sacudió la ciudad, la brutalidad era demasiado grande para ser ignorada. Las calles bullían con rumores sobre la bestia detrás de los asesinatos, y pronto las autoridades estaban cerrando el cerco.

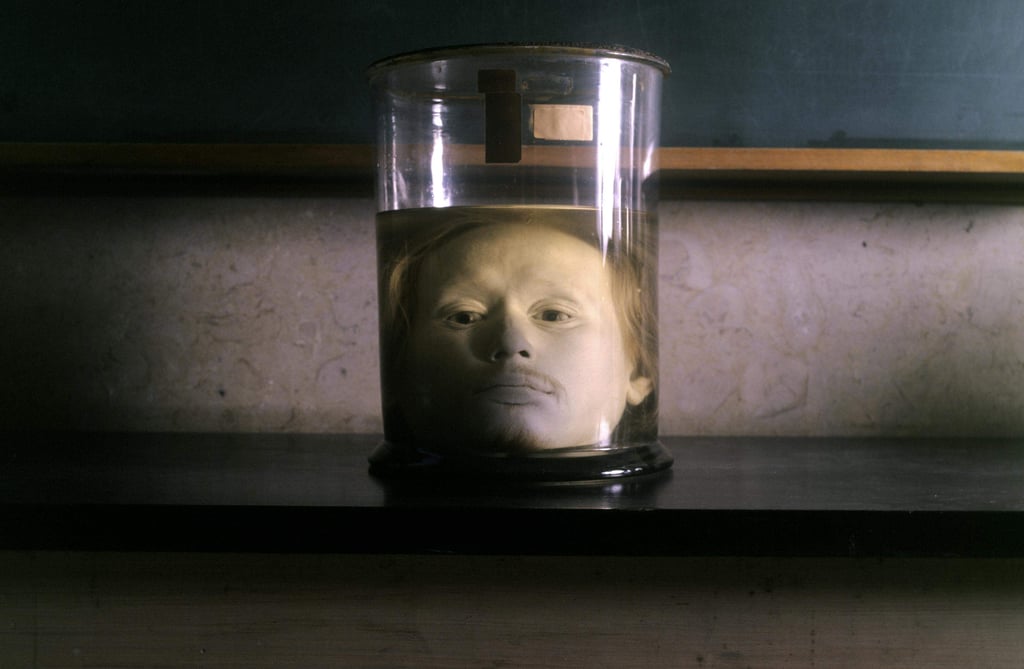

Manuel Alves, miembro de la banda de Diogo y primo lejano, no soportó la presión. Los traicionó a todos, llevando a la policía hasta su guarida en Arroios. Allí, en una fría mañana de octubre de 1839, Diogo Alves fue finalmente capturado. Su juicio fue rápido, las pruebas eran abrumadoras. En la horca en 1841, Diogo encontró su final, pero no antes de que le cortaran la cabeza y la conservaran para su estudio. Los científicos esperaban que al examinar el cráneo de este monstruo pudieran desentrañar los secretos de su locura. Pero no encontraron respuestas.

Hasta el día de hoy, la cabeza de Diogo Alves permanece conservada en la Facultad de Medicina de Lisboa, un recordatorio sombrío de los horrores que provocó. Los visitantes pueden mirarla, buscando pistas en los ojos fríos y vidriosos del hombre que gobernó el acueducto con la muerte. Y aunque su cuerpo yace en la tierra, la sombra de Diogo Alves aún acecha la ciudad, un espectro de un tiempo en el que la línea entre hombre y monstruo se desdibujaba más allá de toda comprensión.

¡Reserva ahora!

Contacts

+351928149843

info@storyandtales.com